お役立ち情報

2025.04.30

助産学校の入試で出た小論文のお題(11)『高齢出産のメリットデメリットについて(800字)』

助産学校の入試で出た小論文のお題(11)

⁻『高齢出産のメリットデメリットについて(800字)』

晩婚化・晩産化が進む現代社会において、「高齢出産」は特別なことではなくなりつつあります。かつては稀であった40代での出産も、いまや社会的背景の変化により身近なものとなりました。

出産年齢の高齢化には当然、医学的・身体的なリスクもありますが、今回の記事ではそのような「リスク」だけにとらわれず、社会的背景や高齢出産ならではのメリット・課題に焦点を当て、助産師を志す方が小論文を書く際に参考となる視点をお届けします。

| ●高齢出産とは |

一般に「35歳以上での初産婦による出産」が高齢出産と定義されます。晩婚化やキャリア志向の女性が増えたことで、出産年齢の高齢化が進んでおり、30代後半~40代での出産は特別なものではなくなっています。なお、医学的には一定のリスクもあるため、正しい理解が必要です。

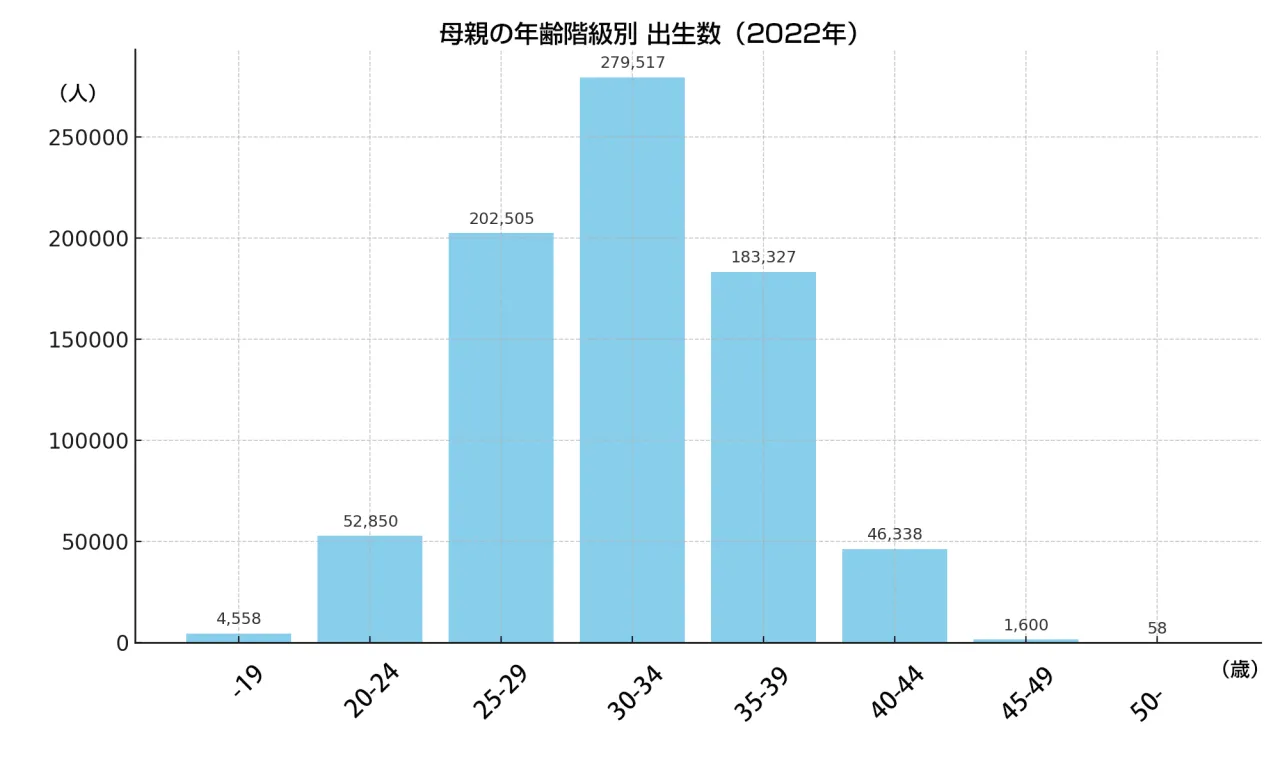

厚生労働省「母の年齢(5歳階級)・出生順位別にみた出生数」より

また、第1子の平均初産年齢は1975年に25.7歳でしたが、2022年には30.9歳となりました。

| ●メリットと課題 |

高齢出産というと、つい「母体や胎児の健康リスク」に注目しがちです。しかし実際には、社会的・生活的な側面から見たメリットも多く存在します。

◯メリット

高齢出産の最大のメリットは、経済的・精神的な安定です。ある程度のキャリアや収入を得たうえで妊娠・出産を選ぶことで、育児に集中できる環境が整いやすくなります。また、人生経験が豊かな分、子育てにも落ち着いて取り組める傾向があります。さらに、周囲にはすでに子育てを経験した友人や家族がいることも多く、相談しやすいという利点もあります。

△課題

一方、身体的には母体の妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクが増し、胎児側でも染色体異常(たとえばダウン症など)の可能性が高くなることが知られています。※

また、若年出産に比べて体力的にハードな面や、子育てと親の介護が重なる「ダブルケア」に直面すること、子どもが成人する頃に親自身が高齢になり将来不安を感じることなど、精神的・肉体的負担が大きくなるケースもあります。

※ただし、医療の進歩により安全な出産が可能なケースも多く、過度な不安を抱く必要はありません。

| ●社会に対する影響 |

高齢出産の増加は、社会全体の変化を象徴しています。出産のタイミングが多様化している今こそ、保育所の柔軟な利用制度や育児支援、職場の理解や復帰支援、不妊治療へのアクセスの平等など、社会的な支援体制の充実が求められています。

また、年齢で妊娠・出産を諦めることのない社会を実現するためには、偏見をなくし、個々の生き方を尊重する空気づくりが必要です。

| ●何について書くべきか |

このテーマでは、身体的なリスクにばかり焦点を当てず、「社会全体でどう支えるか」という視点を持つと、深みのある小論文になります。 「なぜ高齢出産が増えているのか」「その背景にある社会の変化」「それに対応するために助産師に何ができるのか」を軸に書いてみましょう。

メリットと課題を並べたうえで、どちらか一方に偏らず「助産師としてどのように寄り添いたいか」という視点に着地すると、読み手に届く論文になります。

『私は助産師として、「高齢出産」という一つの選択に対しても、その背景にある人生や家族の思いに丁寧に寄り添える存在でありたいと考えています。 正しい知識を広め、妊娠・出産の選択肢を持てる社会を支えることは、助産師の大切な役割の一つです。 高齢出産に対する偏見や誤解をなくすためにも、助産師が果たすべき役割は大きいと感じます。医学的なリスクをわかりやすく説明しながら、出産を選ぶ女性や家族の気持ちに寄り添い、安心して産むための環境づくりに貢献したいです。

また、どの年齢であっても「産みたい」と思った女性が、自分らしくその選択をできるような社会的風土を広げていくことも、助産師としての使命のひとつだと考えています。』

| ●まとめ |

高齢出産には、確かに身体的リスクも存在しますが、社会的背景や女性の生き方の多様性を考慮すれば、それはひとつの「選択肢」として前向きに受け入れるべきものです。

年齢だけを基準に妊娠・出産を判断するのではなく、一人ひとりの想いや状況に寄り添い、支えていく姿勢こそが、これからの助産師に求められています。 出産年齢が上がることに対する社会の理解と支援が広がれば、より多くの女性が自分らしい人生を選べるようになるでしょう。

お問い合わせ

Contact

看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール